Schwer kultivierbare Grundwasserbakterien: Jenaer Team gelingt Durchbruch in der Laboranreicherung

CPR-Bakterien aus dem Grundwasser erstmals systematisch im Labor angereichert

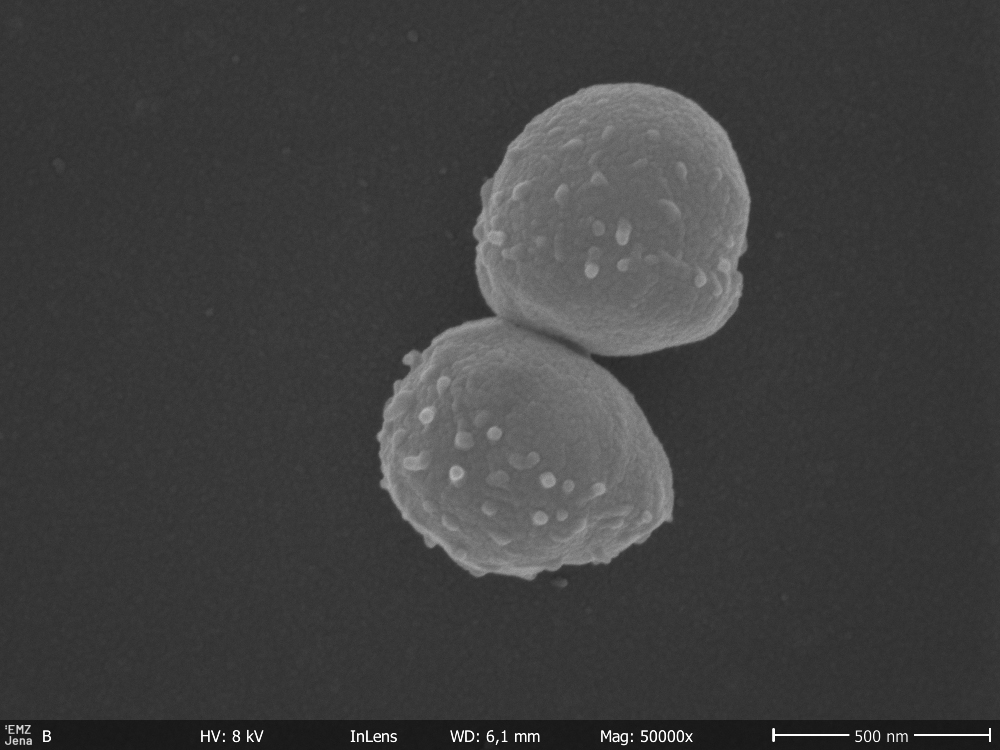

Ein Forschungsteam des Exzellenzclusters „Balance of the Microverse“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat einen wichtigen Schritt in der Mikrobiologie erzielt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Nachwuchsgruppenleiter Dr. Martin Taubert konnten erstmals Vertreter aus sechs Klassen der sogenannten Candidate Phyla Radiation, kurz CPR, aus Grundwasserproben systematisch im Labor anreichern. Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift „Microbiome“ veröffentlicht wurden, liefern neue Einblicke in die Ökologie und Stoffwechselvielfalt dieser bislang schwer zugänglichen Mikroben.

19. Jenaer Big Band Ball 2026 – Swing & Tanz im Volkshaus 31.10.2026

Warum CPR-Bakterien so bedeutsam sind

CPR-Bakterien gehören zu den häufigsten, aber zugleich am wenigsten verstandenen Mikroorganismen in aquatischen Ökosystemen. In manchen Grundwasserhabitaten machen sie bis zu 50 Prozent der bakteriellen Gemeinschaft aus. Ihre geringe Kultivierbarkeit im Labor hat die Forschung lange Zeit gebremst, weil viele Populationen unter Standard-Laborbedingungen nicht überdauern. Genau hier setzt die neue Studie an. Die Forschenden identifizierten kombinierte Kulturbedingungen, mit denen sich eine breite Palette von CPR-Vertretern stabil anreichern lässt. Das schafft eine Grundlage, um biologische Eigenschaften experimentell zu untersuchen und Hypothesen zur Rolle dieser Mikroben im Ökosystem zu testen.

Überraschende Anpassungsfähigkeit: Sauerstoff kein Ausschlusskriterium

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Entdeckung einer größeren ökologischen Flexibilität der CPR-Bakterien als bisher angenommen. Die Anreicherungen zeigten, dass Vertreter dieser Gruppe nicht ausschließlich in sauerstofffreien Umgebungen wachsen. Vielmehr konnten einige Linien auch unter sauerstoffreichen Bedingungen überdauern und sich vermehren. Ergänzende Genomanalysen untermauern diese Beobachtung, weil viele CPR-Genome Gene für sauerstoffabhängige Stoffwechselprozesse enthalten. Diese Erkenntnis stellt das bisher vorherrschende Bild infrage, demzufolge CPR strikt anaerob und auf fermentative Stoffwechselwege beschränkt seien.

Fernwärme Jena-Süd. Dampf durch Heißwasser ersetzt

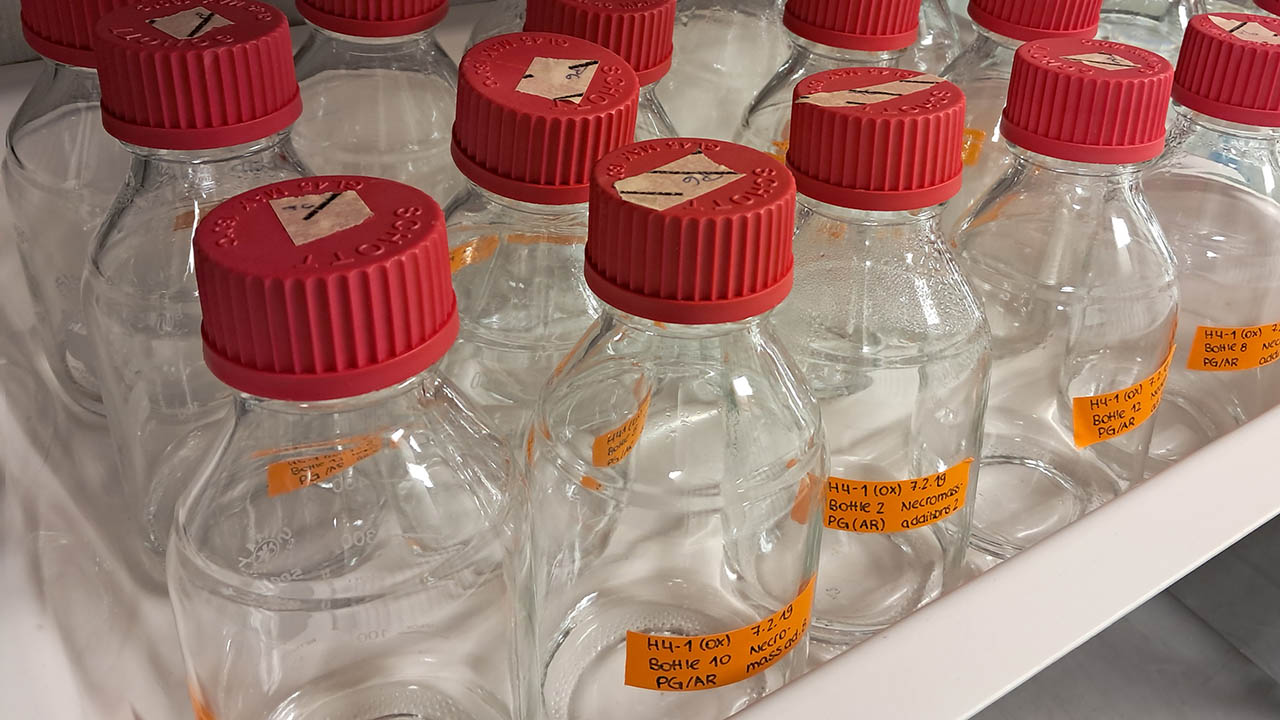

Methodische Innovationen: Wie die Anreicherung gelang

Die Arbeitsgruppe kombinierte gezielte Nährstoffprofile, abgestufte Sauerstoffverhältnisse und co-kultivierende Wirts- oder Partnerorganismen, um die fragile Balance zu schaffen, in der CPR-Zellen überdauern. Durch sukzessive Anpassung der Kulturbedingungen und sorgfältige Überwachung der Gemeinschaftsstruktur in den Anreicherungen gelang es, stabile Populationen aus sechs CPR-Klassen aufzubauen. Diese methodischen Grundlagen sind für die Feld der Mikrobiologie bedeutsam, weil sie künftig eine experimentelle Bearbeitung von Fragen zur Physiologie, Interaktion und Ökologie der CPR ermöglichen.

Ökologische Relevanz – Einfluss auf Grundwasserprozesse

Dr. Martin Taubert weist darauf hin, dass die Häufigkeit und enge Wechselbeziehungen von CPR mit anderen Mikroorganismen nahelegen, dass diese Bakterien wichtige Funktionen in Grundwassergemeinschaften übernehmen könnten. Ob sie beispielsweise an Nährstoffkreisläufen, Kohlenstoff- oder Stickstoffflüssen beteiligt sind, oder ob sie als metabolische Partner komplexe Gemeinschaftsnetzwerke stabilisieren, sind nun empirisch überprüfbare Fragen. Die Möglichkeit, CPR-Arten im Labor zu vermehren, eröffnet damit Wege, die Auswirkungen ihrer Aktivität auf zentrale ökologische Prozesse direkt zu messen.

Hashtags.

#Mikrobiologie #Grundwasser #CPR-Bakterien

Info, UNI Jena | Fotos, Dr. Martin Westermann, Susanne Linde und Dr. Martin Taubert // Uni Jena | Veranstaltungen im Eventkalender